三毛別羆事件復元地-北海道-

まえがき

北海道開拓時代

現在の北海道は生活に必要なインフラが整備され、人が住める環境になっている。

もちろん他府県に比較すれば人の行動エリアは限定されているが、それでも先人たちの努力によりここまで発展してきた。

その努力も並みでは無い。ヤワな令和の人間たちでは耐えられないような過酷な環境で開拓をしていった。

そのことは、ここを訪れれば身に染みて理解できるだろう。

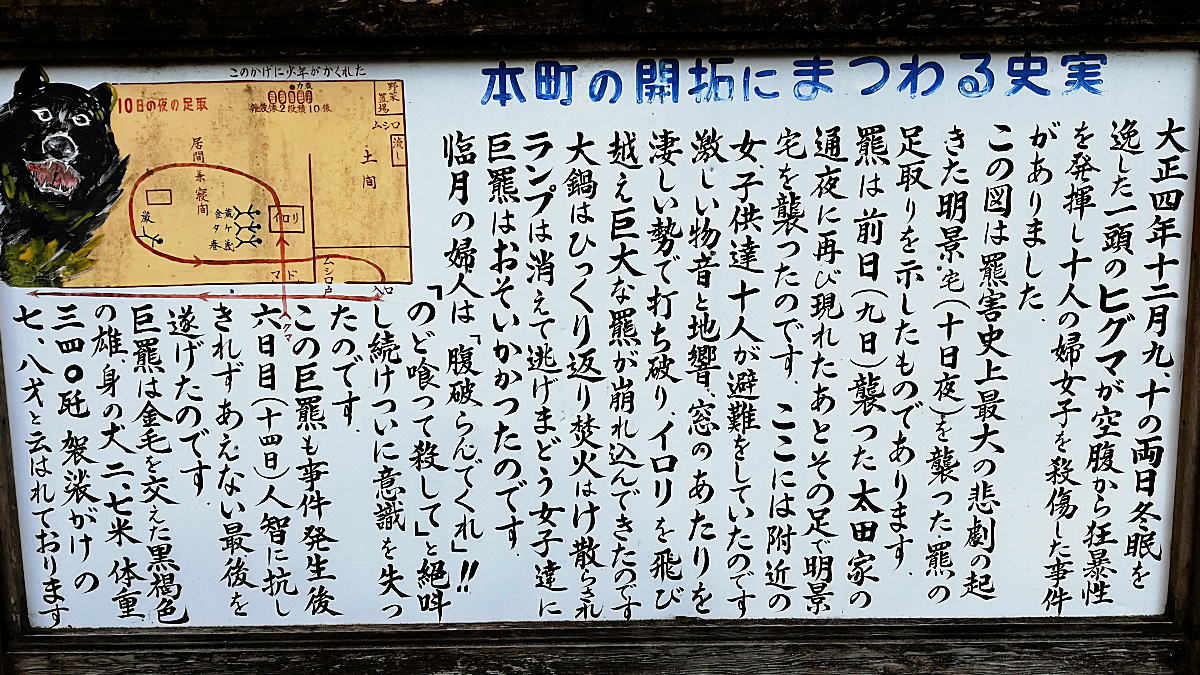

三毛別羆襲撃事件

簡素に説明する。大正4年の出来事だ。

この地域を開拓するべく、最前線に居住していた集落の人々が執拗な羆の襲撃を受け、7名が死亡し3名が重傷を負った。日本史上最悪の獣害である。

近隣地域の警察・軍・猟師が3日間延べ600名でこの羆を追い、初老の猟師による2発で羆は駆除された。

身長270cm体重340kg、雄の羆との記録がある。

過酷な環境

この復元地に行った後、「苫前町郷土資料館」に立ち寄った。

そこには襲撃された地域の模型が展示してあったが、林道に沿って質素な家が点在している。家と言っても外壁は強度はゼロの藁。当然林道に街灯は無い。

林道の横は羆が潜む深い森だ。

羆に対抗する武器など無い、身を守る頑丈な建物も無い。

資料によれば近隣の町まで20kmから30kmもある。唯一の避難ルートである林道を20km以上歩いて避難できるか?

どこかで羆が狙っている。

このような状況で羆の執拗な襲撃を受ければ、居住していた人々の恐怖心は想像を絶するものであったろう。

本当に気の毒だ。

(REPORTに続く)

謎の秘境男 REPORT

目的の事件復元地に向かうのは、この一本道のみ。

そしてこの道は事件復元地で行き止まりとなる。

三毛別川を渡る。

射止橋を渡る。

記録によると、この橋の辺りで羆の致命傷となる発砲があった。

射止橋の上から。

ここで羆と対峙した当時の人々は大変だったろう。

事件のあった集落は「六線沢」という地区だ。

よくわからないが、この橋も何か関係あるのだろう。

舗装路はここで終了する。

この先は細く暗い未舗装路となる。

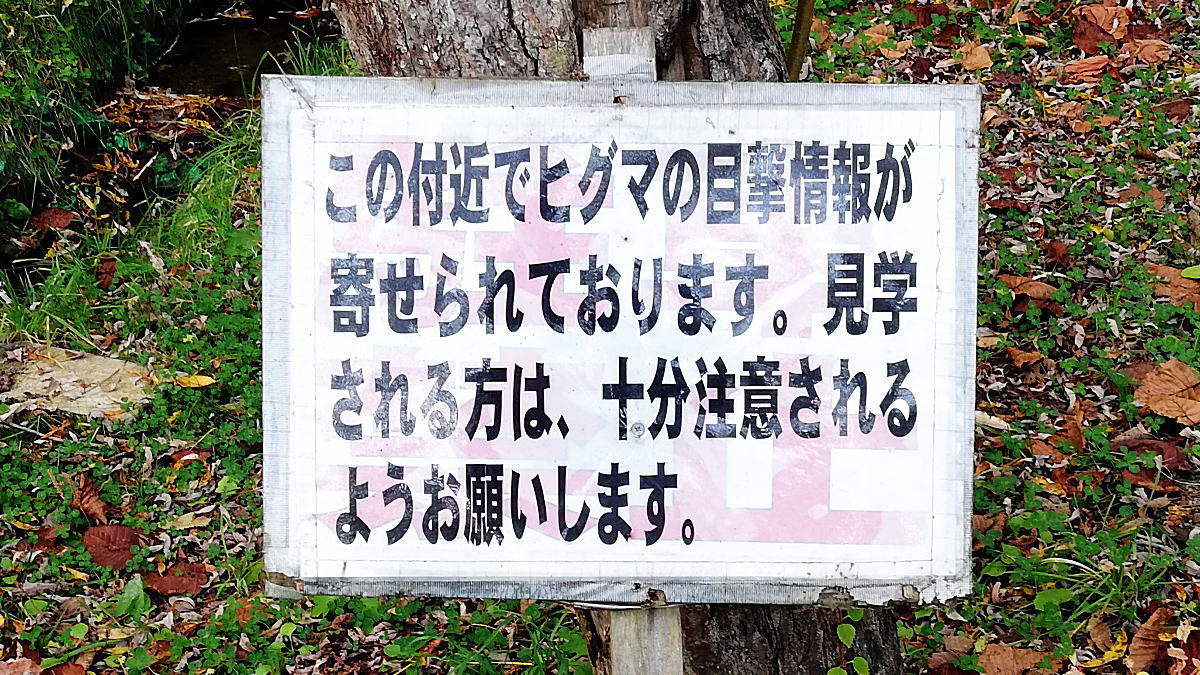

舗装路の終点に看板がある。

開拓民の人々は、この環境を歩いて移動していた。

もっと道が細く木々が覆い茂っていたはずだ。

そして一番近い町まで20km以上歩かなければならない。

事件復元地に着いた。誰もいない。

今まで走ってきた1本道はここで終わる。

画像が荒くて申し訳ないが、これが事件復元地の全景。

大正も令和も変わらない、ここは羆の生息地。

案内図。

悲しい話だ。

羆の大きさは実物大とは思えない。これじゃ怪獣だ。

リアルな大きさに造って欲しかった。

ちなみに羆の前の塀が2mくらい。

小屋(住居)の中に入る。

この質素な住居で過酷な北海道の冬を越していた。

先人達の経験と知恵で必要最低限の機能は果たしていたのだろう。

質素さを見下しているのではない。

むしろ畏敬の念に近い。

この壁では羆の襲撃を防げない。

太い筋交いを増やすなど、何とかならなかったのか。

いや、その程度じゃ焼石に水だな。

そもそも羆に襲撃される事を想定していなかったのだろう。

さっきから俺の視界に入るコイツ。

これじゃ怪獣だよ。

いくら何でもデカすぎんだよ。

ホントに2.7mか?

お前、ハイヒールでも履いてないか?

へへへ。

あっ

さいならー